Symposium 2025

Tribologie in Industrie und Forschung

Verzahntes Verhalten – Wo Tribologie auf Rheologie trifft

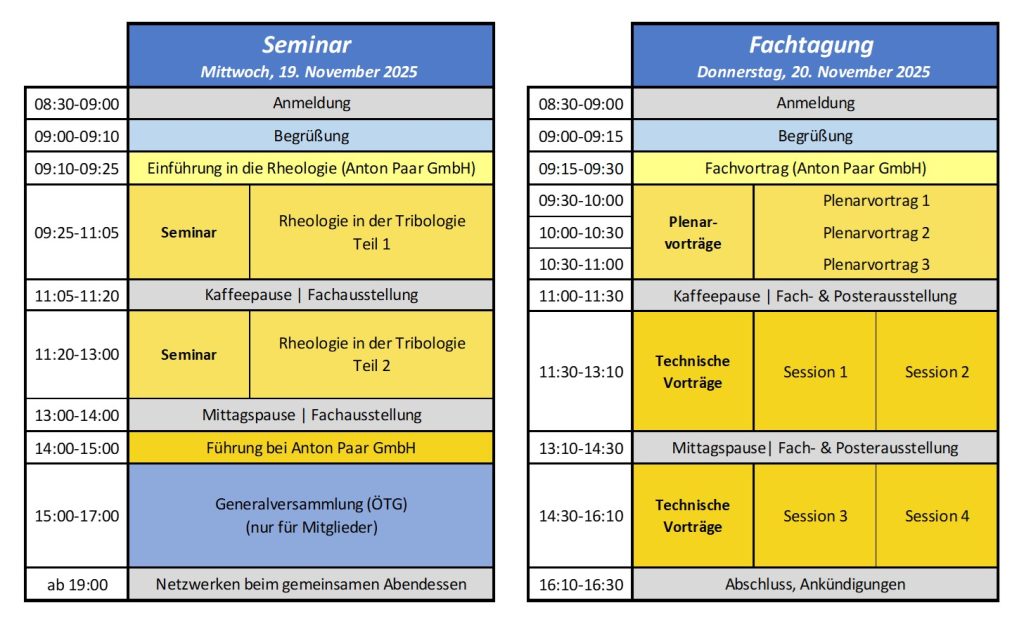

Seminar

Mittwoch, 19. November 2025

Fachtagung

Donnerstag, 20. November 2025

Motivation und Themenschwerpunkte

Die Rheologie untersucht das Fließ- und Verformungsverhalten von Materialien, während die Tribologie sich mit Reibung, Verschleiß und Schmierung befasst. Beide Fachgebiete überschneiden sich in zahlreichen technischen und biologischen Anwendungen, bei denen zwei Oberflächen durch ein Zwischenmedium – etwa einen Schmierstoff – in relativer Bewegung zueinander stehen, wie in Maschinen oder menschlichen Gelenken. In solchen geschmierten Tribosystemen ist das rheologische Verhalten des Schmierstoffs entscheidend für die Art der Schmierung und beeinflusst somit Reibung und Verschleiß maßgeblich.

Da sich im Betrieb Scherung, Temperatur und Druck laufend ändern, verändern sich auch die rheologischen Eigenschaften dynamisch – mit unmittelbaren Auswirkungen auf das tribologische Verhalten. Ein fundiertes Verständnis dieser Zusammenhänge ist der Schlüssel zu gezielten Anpassungen, sei es bei der Entwicklung neuer Schmierstoffe, in der Medizintechnik oder bei prozessspezifischen Anwendungen im Lebensmittelbereich. Rheologische Kenntnisse schaffen damit eine wesentliche Grundlage für ressourcenschonende, leistungsfähige und langlebige Lösungen.

Das ÖTG-Symposium 2025 stellt rheologische und tribologische Strategien für moderne Produktionsprozesse und Produktentwicklungen in den Fokus. Die Anwendung von Praxiserfahrung und aktuellen Forschungsergebnissen eröffnen dabei neue Potenziale zur Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und nachhaltigen Gestaltung von tribologischen Systemen.

Im Rahmen des zweitägigen Programms haben Sie die Gelegenheit, von Prof. Milan Kracalik (JKU Linz) und Prof. Helen Wilson (University College London) mehr über die Bedeutung der Rheologie in der Tribologie zu erfahren.

Fachvorträge informieren Sie über aktuelle Erkenntnisse aus beiden Disziplinen, und zudem erhalten Sie die Möglichkeit, das Produktportfolio der Anton Paar GmbH direkt vor Ort kennenzulernen.

Programmübersicht

Interviews

Die Tribologie – Ein Auslaufmodell oder ein Zukunftstreiber?

Patrick Beau, Optimol Instruments Prüftechnik GmbH

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

Forschungsfragen in der e-Mobilität

Katharina VÖLKEL, Lehrstuhl für Maschinenelemente (Prof. Stahl), TU München

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

New measurement equipment at AC²T

Rainer Franz, AC2T research GmbH

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

Inspired by grease lubrication

Piet Lugt, SKF Research & Technology Development

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

Research in alternative fuels

Marcella Frauscher, AC2T research GmbH

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

Interesting innovations in tribology

Kartik Pondicherry, Anton Paar GmbH

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

Der Einstieg in die Tribologie

Mirjam Bäse, Magna Powertrain GmbH & Co KG & Gesellschaft für Tribologie e.V.

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

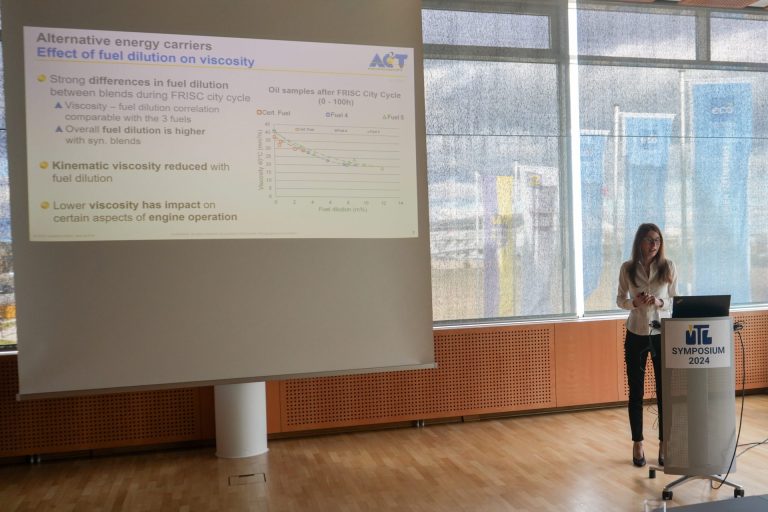

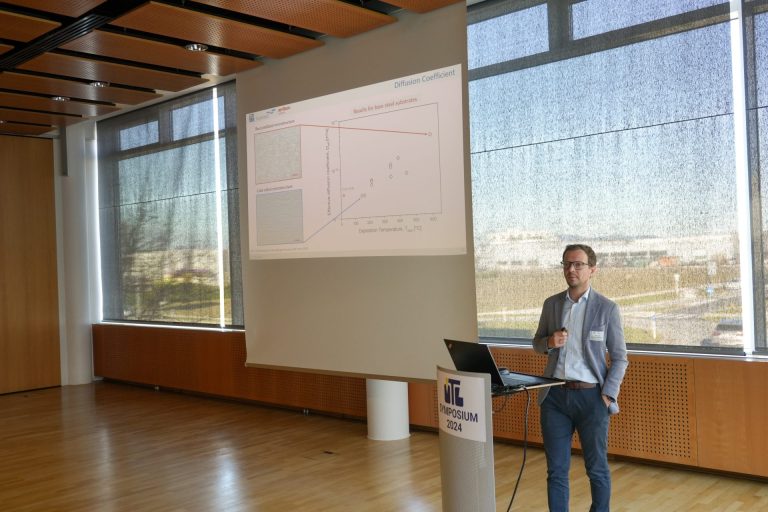

Highlights des ÖTG-Symposiums 2024

Andras Vernes, AC2T research GmbH

Hier klicken, um den Inhalt von VideoPress anzuzeigen.

Learn more in VideoPress’s privacy policy.

Fotos

ÖTG-Seminar

19. November 2025 | 9:00-13:00

Rheologie in der Tribologie

Piet Lugt, SKF Research & Technology Development, NL

Seminarziele

- Grundkonzepte der Rheologie von Flüssigkeiten

- Einfluss rheologischer Eigenschaften auf tribologische Prozesse

- Anwendungen in Praxis und Wissenschaft

- Moderne Methoden zur Charakterisierung rheologischer Eigenschaften

(Das Seminar wird in Englisch abgehalten)

Seminarinhalte auf einen Blick

- Viskosität

- Einfluss von Scherung, Temperatur, Druck und Zeit auf die Viskosität

- Newtonsches und nicht-newtonsches Verhalten

- Piezoviskosität

- Viskoelastizität

- Thixotropie und Rheopexie

- Beispiele aus der Praxis

- Schmieröle und -fette in Maschinenelementen

- Biologische Systeme, z.B. Gelenkschmiere

- Lebensmittelindustrie, z.B. Schokolade

- Kosmetik, z.B. Cremen

- Messung rheologischer Eigenschaften – Rheometrie

Vortragende

Anton Paar GmbH, AT

Pondicherry ist Tribologe mit Doktortitel in Tribologie der Montanuniversität Leoben und einem Master in Nanomaterialien der Universität Ulm.

Seit 2023 arbeitet er als Global Product Manager für Tribologie bei Anton Paar GmbH in Graz. Seine Spezialgebiete sind Motortribologie, Biotribologie, Polymere und Beschichtungen.

Kartik PONDICHERRY

Anton Paar GmbH

Vortragende

JKU Linz, Institut für Polymerwissenschaften, AT

Prof. Kracalik promovierte 2006 am Institut für Makromolekulare Chemie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Nach einer Postdoc-Stelle an der Montanuniversität Leoben und einer Tätigkeit als Entwicklungsingenieur bei der ISOVOLTAIC AG kam er 2014 an das Institut für Polymerwissenschaften der Johannes Kepler Universität Linz, wo er die Forschungsgruppe „Rheologie” leitet.

Seine Forschungsarbeiten umfassen die Verarbeitung und Anwendung dispersiver Polymersysteme (Blends, Composite und Nanocomposite) und deren Charakterisierung, Nanotechnologie in Kombination mit dem Werkstoffrecycling von Polymeren sowie die Rheologie biologischer Flüssigkeiten (Blut, Synovialflüssigkeit, Gehirnflüssigkeit).

Milan KRACALIK

JKU Linz

University College London, Abteilung für Mathematik, UK

Prof. Wilson ist Professorin für Angewandte Mathematik am Department für Mathematik des University College London (UCL).

Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf komplexen Flüssigkeiten, insbesondere nicht-Newtonschem Verhalten wie viskoelastischen Flüssigkeiten und Partikelsuspensionen. Sie untersucht Phänomene wie Instabilitäten in elastischen Flüssigkeiten und die Wechselwirkungen von Partikeln in viskoelastischen Medien.

Ihre Arbeiten finden Anwendung in Bereichen wie Kunststoffverarbeitung, Zahnpflegeprodukten und forensischer Wissenschaft. Zu ihren Projekten zählen die Entwicklung scherverdickender Flüssigkeiten für die Kryokonservierung und die Untersuchung der Rheologie von Zahnpasten.

Sie ist zudem für ihre populärwissenschaftlichen Vorträge bekannt, darunter „Blood, Mud and Chocolate: Weird Fluids for Everyone“ und „Anyone for a mince pi?“.

Sie stand von 2018-2023 dem Department für Mathematik des University College London als erste Frau vor.

Helen J. WILSON

University College London

ÖTG-Fachtagung

20. November 2025 | 9:00-16:30

Plenum

Nachhaltige Rohstoffe – Chance für Bio-Schmierstoffe?

Bio-Schmierstoffe, verstanden als „schnell biologisch abbaubar“ und „umweltverträglich“ sowie versehen mit offiziellen Umweltzeichen wie dem EU-Umweltzeichen, sind am Markt trotz jahrelanger Nachhaltigkeits-Debatte keine Selbstläufer. Woran liegt das?

In diesem Beitrag geht es zunächst um nachhaltige Rohstoffe und ihre Nutzung im Schmierstoffbereich; dabei werden auch die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Grundölarten angesprochen: Rheologie, Polarität, Additivlöslichkeit etc. Im zweiten Teil geht es um Umweltzeichen und eine adäquate Normung für Bio-Schmierstoffe.

Rolf LUTHER

Vorsitzender der GfT (DE)

Rheologie in der Beschichtungsindustrie

In diesem Vortrag wird dargelegt, wie das rheologische Verhalten von Isolierbeschichtungs-materialien alle Aspekte des Beschichtungsprozesses beeinflusst, insbesondere das gleichmäßige Aufbringen und die Kontrolle zur Erzielung glatter Oberflächen und optimaler Leistung. In der Wickeldrahtindustrie bestimmen die Lösungsmittelabgabe, die rheologischen Eigenschaften und die Reaktivität der Filmbildner die Qualität der Isolierschicht.

Wichtige Faktoren sind eine gute Verarbeitbarkeit, das Ausbleiben von Verlaufen und Sedimentation sowie eine gleichmäßige Schichtbildung. Das Auftragen des Lacks erfolgt in bis zu 30 Schichten, gefolgt von einer Aushärtung bei über 500 °C und der Rückführung des überschüssigen Lacks. Es ist nachvollziehbar, dass Viskositätsmessungen entscheidend für die Rohstoffprüfung, die Freigabe von Halbfertig- und Fertigprodukten und damit für die Auswahl geeigneter Betriebsparameter und die Produktqualität sind.

Suljo CIRAK

ASTA Elektrodraht GmbH (AT)

Die Bedeutung der Multidisziplinarität in der Tribologie – von den Grundlagen bis zu den Anwendungen

Der Vortrag befasst sich mit den jüngsten Fortschritten bei der Modellierung verschiedener Aufgaben, bei denen das Verhalten tribologischer Grenzflächen die Leistungsfähigkeit technischer Systeme beeinflusst. Zunächst wird ein Überblick über die Modellierungswerkzeuge gegeben, die zur Untersuchung von Grenzflächen- und rheologischen Phänomenen über mehrere Größenordnungen hinweg entwickelt wurden.

Anschließend wird gezeigt, wie in-silico-Experimente eingesetzt werden können, um physikalische, chemische und mechanische Phänomene zu verstehen, die die Wechselwirkungen im Kontakt und die Leistungsfähigkeit technischer Systeme im Energiebereich beeinflussen, darunter Elektrofahrzeuge (EVs) und triboelektrische Nanogeneratoren (TENGs), biomedizinische Anwendungen, Konsumgüter sowie funktionalisierte und hierarchische Materialien und Oberflächen.

Daniele DINI

Imperial College London (UK)

Gastgeber Vortrag - Anton Paar GmbH

Rheometrie und Tribometrie

Anton Paar GmbH als diesjährige Gastgeberin des ÖTG-Symposiums wird präsentiert.

Vorstellung des Produktportfolios zu Rheologie und Tribologie.

Kartik PONDICHERRY

Anton Paar GmbH

Eingeladene Vorträge

Blutrheologie auf modifizierten Rheometeroberflächen

Frisches Blut enthält lebende Zellen mit unterschiedlichen extrinsischen (Größe, Form) und intrinsischen (Verformbarkeit, Aggregationsneigung) Eigenschaften, die den makroskopischen Blutfluss beeinflussen. Die Proteine und niedermolekularen Bestandteile des Plasmas bilden für diese Zellen ein äußerst vielfältiges Einbettungsmedium, das durch die Größenordnung seiner Komponenten – vom Angström-Bereich (Enzyme, Gerinnungsfaktoren, Hormone) bis zu mehreren Dutzend Nanometern (Lipoproteine, Ferritin) – als auch durch deren Funktionen (Adhäsion, Signalübertragung, mechanische Kopplung) gekennzeichnet ist. Ein derart komplexes Material ist zur Strukturbildung, Ausbildung adhäsiver Schichten und Phasenseparation unter Strömungsbedingungen fähig und kann daher nicht als einfache Flüssigkeit behandelt werden. Wir präsentieren neue Daten zu Korrelationen zwischen Plasmaproteinen und zeigen die Bedeutung dieses zellulären Einbettungsmediums für das Fließverhalten von Blut auf.

Das Verhalten solch komplexer physiologischer Flüssigkeiten in der Nähe von Grenzflächen spielt in zahlreichen Situationen eine entscheidende Rolle. Längerer direkter Kontakt mit Blut kann zur Thrombusbildung führen. Stark hydrophile Oberflächen fördern die Zelladhäsion und das Zellwachstum, während stark hydrophobe Oberflächen für bewegliche Prothesen (etwa Herzklappen) vorteilhaft sind. Auch die Oberflächenmorphologie des Materials im Kontaktbereich hat einen wesentlichen Einfluss auf die Benetzbarkeit durch Flüssigkeiten.

Die Schermodule variieren erheblich, wenn das Plattenmaterial von konventionellem Stahl zu einer hydrophoben Beschichtung aus Polydimethylsiloxan (PDMS) geändert wird. Die Spaltabhängigkeit und die zeitliche Entwicklung der Scherelastizität zeigen, dass die Flüssigkeit nicht mehr homogen ist.

In diesem Vortrag werden überdies Beispiele gezeigt, wie das Substrat die Drehmomentmessung im Rheometer beeinflussen kann, und es wird die Frage aufgeworfen, welches Substrat sich am besten für die Untersuchung physiologischer Flüssigkeiten eignet.

Ursula WINDBERGER

Medizinische Universität Wien (AT)

Die Rolle von Schmierstoffen angesichts Dekarbonisierung und Energiewende – Ammoniak als Kohlenstoff-freier Energieträger

Die Dekarbonisierung wird durch den Einsatz alternativer Energieträger wie Ökostrom und Kohlenstoff-freie Kraftstoffe wie Wasserstoff und Ammoniak ermöglicht, welche jeweils geeignete Schmierstoffe erfordern.

In diesem Vortrag werden die Chancen und Herausforderungen von Ammoniak diskutiert, wobei dessen potenzielle Verwendung als zukünftiger Kraftstoff für Hochseeschiffe im Vordergrund steht. Es wird eine eigens entwickelte Methodik zur Erfassung kritischer Ölkennzahlen vorgestellt, die den Einfluss von Ammoniak auf das Stabilitäts-verhalten, die Korrosionseigenschaften, die Ablagerungsbildung und die tribologischen Eigenschaften von frischem und gealtertem Motoröl aufzeigt.

Ewald BADISCH

AC2T research (AT)

Die Bildung von Tropfen und Sprühstrahlen aus komplexen Flüssigkeiten

Die Bildung von Tropfen und Sprays durch Zerfall kohärenter flüssiger Systeme wird durch verformungsinduzierte Spannungen in der Flüssigkeit beeinflusst. Diese Spannungen, die von der Verformungsrate der Flüssigkeit abhängen, werden durch das Fließgesetz der Flüssigkeit bestimmt. Beim Übergang vom Newtonschen zu nicht-Newtonschem, d.h. zu komplexem Flüssigkeitsverhalten, kann sich der Zerfall von Strahlen oder Filmen durch Plateau-Rayleighsche oder Kelvin-Helmholtzsche Instabilität stark verändern, was die Verteilung des Tropfendurchmessers beeinflusst. Experimente zeigen, dass selbst kleine Anteile makromolekularer polymerer Substanzen in einer Flüssigkeit die Dehnviskosität der Flüssigkeit stark verändern können, während die Scherviskosität nur wenig beeinflusst wird. Entsprechend zeigt sich der Einfluss des veränderten Materialverhaltens vorwiegend in durch Ligamentzerfall gebildeten Sprays.

Dieser Vortrag diskutiert die Charakterisierung komplexer Flüssigkeiten mit Relevanz für den Zerfall von Strahlen und Filmen. Die lineare Stabilitätsanalyse sagt bei linearer Viskoelastizität ein im Vergleich zu Newtonschen flüssigen Systemen mit gleicher Ohnesorgezahl verstärktes Wachstum instabiler Störungen voraus. Die Diskrepanz zu der experimentellen Beobachtung eher stabilisierender als destabilisierender Wirkung makromolekularer gelöster Substanzen ist durch nichtlineare Vorgänge bedingt. Experimente zeigen, dass Tropfendurchmesser-Spektren zerfallender Strahlen aus Poly(ethylenoxid)-Lösungen in Wasser-Glyzerin Gemischen denen Newtonscher Flüssigkeiten sehr ähnlich sind. Mittlere Tropfendurchmesser in Sprays aus komplexen Flüssigkeiten, die mit Flachstrahldüsen erzeugt wurden, werden gut als Funktionen der Strömungs-Weberzahl und einer Dehn-Reynoldszahl beschrieben, die als Deborah-Zahl interpretiert wird.

Günter BRENN

TU Graz (AT)

Technische Fachvorträge

Schmieröle & -fette

Modellierung der dynamischen Oberflächenrauheit zur genaueren Vorhersage des Gleitlagerverschleißes

Diese Studie untersucht die dynamische Anpassung der Oberflächenrauheit zur Optimierung von Gleitlagerkonstruktionen. Ein Mehrkörpersimulationsansatz kombiniert die Kontaktmechanik nach Greenwood/Tripp mit dem Verschleißmodell nach Archard, um sowohl die Verschleißtiefe als auch die sich ausbildenden Rauheitsparameter der Oberfläche zu erfassen. Simulationen unter realistischen Motorbetriebsbedingungen zeigten eine 46 %ige Verringerung des vorhergesagten Verschleißes, wenn Einlaufprozesse berücksichtigt wurden, sowie eine verbesserte Stabilität des Schmierfilms. Durch die dynamische Aktualisierung der Oberflächenparameter wurde eine Überschätzung des Verschleißes vermieden und die Genauigkeit der Lebensdauervorhersage des Lagers verbessert.

Diese Erkenntnisse ermöglichen optimierte Schmierungsstrategien und Oberflächenbehandlungen und tragen zur höheren Zuverlässigkeit in automobilen und industriellen Anwendungen bei, in denen Gleitlager eine zentrale Rolle spielen.

Stephen BEWSHER

AVL List GmbH (AT)

Ausnutzung der viskoelastischen Eigenschaften von Fluiden zur Erhöhung der Tragfähigkeit in dreidimensional geschmierten Kontakten

Die Viskoelastizität in Schmierstoffen, die aus einer finiten Relaxationszeit der Polymere resultiert, kann die Tragfähigkeit hydrodynamischer Kontakte, wie Lager, Zahnräder und strukturierte Oberflächen, erheblich erhöhen. Unter Verwendung vereinfachter Modellansätze – darunter eine viskoelastische Reynolds-Gleichung und eine Störung erster Ordnung in der Deborah-Zahl (De, Verhältnis von Relaxations- zu Strömungs-Zeitskala) – werden konische, strukturierte und Kanalgeometrien mit endlicher Breite analysiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Viskoelastizität die Filmbildung über die Vorhersagen des Newtonschen Modells hinaus verbessert, wobei jedoch Ausrichtungsfehler und Effekte quer zur Strömungsrichtung zu nichtlinearen Trends führen, darunter eine Sättigung oder sogar Reduktion bei hohen De-Werten. Diese Ergebnisse verdeutlichen sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen bei der Nutzung viskoelastischer Effekte.

“HPC_BIG_DATA_QUANTUM – National Center for HPC, Big Data and Quantum Computing – E13C22001000006 – Decreto MUR n. 1031 del 17/06/2022.”

Luca BIANCOFIORE

University of L’Aquila (IT)

Von der Grenzflächenwissenschaft zur grünen Synthese von 2D-Werkstoffen: Ein Ansatz zur nachhaltigen Schmierung

MXene sind eine Klasse zweidimensionaler Werkstoffe, die für ihre außergewöhnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften bekannt sind. Ihr technologischer Fortschritt wurde jedoch durch Sicherheitsbedenken behindert, da herkömmliche Synthesemethoden häufig gefährliche Chemikalien erfordern.

In dieser Arbeit werde ich zeigen, wie wir die Prinzipien der Grenzflächenwissenschaft – insbesondere Oberflächen-Nanoblasen – genutzt haben, um die elektrochemische Synthese zu verbessern und hochqualitative MXene mit deutlich höherer Ausbeute herzustellen. Ich werde ihre Oberflächenterminierungen erläutern, die sich von klassischen MXenen unterscheiden. Darüber hinaus werde ich die herausragenden tribologischen Eigenschaften dieser Materialien auf Makro- und Nanoskala darstellen, womit ein neuer Maßstab für die Entwicklung nachhaltiger Festschmierstoffe gesetzt wird.

Pierluigi BILOTTO

TU Wien (AT)

Werkstoffe & Oberflächen

Atomistische Simulationen zur Viskositätsvorhersage und Schmierstoffadditiv-Entwicklung

Dieser Beitrag zeigt, wie atomistische Simulationen zur Entwicklung besserer Schmierstoffe beitragen können. Zunächst wird untersucht, wie sich die molekulare Bewegung im Nanobereich auf die Viskosität unter verschiedenen Temperaturen, Drücken und Scherbedingungen auswirkt und wie sich diese Daten zu einer einheitlichen Beschreibung des Fließverhaltens zusammenführen lassen.

Im zweiten Teil werden chemische Simulationen eingesetzt, um Antioxidantien aus nachwachsenden Rohstoffen wie Lignin zu bewerten – mit Fokus auf deren Stabilität und Schutzwirkung gegenüber Grundölen. Zusammen verdeutlichen diese Studien wie molekulare Modellierung effiziente und nachhaltige Schmierungskonzepte unterstützt.

Stefan J. EDER

AC2T research GmbH

TU Wien (AT)

Fallstudie zur Ölzustandsüberwachung – Eine praktische und effektive Lösung für alle Aufgaben von der Planung der Probenahmen bis zu den resultierenden Korrekturmaßnahmen

Die Relevanz und die Vorteile der Ölzustandsüberwachung in industriellen Umgebungen stehen außer Frage. Es gibt eine Vielzahl von Dienstleistern, um Industrieunternehmen bei der Durchführung der verschiedenen damit verbundenen Aktivitäten zu unterstützen. Alternativ können Teilaspekte oder der gesamte Prozess in Eigenverantwortung des Unternehmens abgewickelt werden.

Im Rahmen der Präsentation wird anhand eines praktischen Beispiels eines österreichischen Industrieunternehmens eine zielgerichtete Gesamtlösung vorgestellt. Das Besondere ist die Softwarelösung als zentrale Schnittstelle zur Verwaltung der technischen Anlagen, der Planung und Erfassung von Messdaten bis zum Vorschlag von Korrekturmaßnahmen.

Das konkrete Beispiel einer Umsetzung in diesem Industrieunternehmen zeigt die Herausforderung, reibungslose Prozesse und die direkte Integration von Analysegeräten in Einklang zu bringen

Thomas FEISCHL

eralytics GmbH (AT)

Poröse Strukturen für geringe Reibung: Die Tribologie metallorganischer Gerüstverbindungen (MOF)

Metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) in Nanopartikel-Form erweisen sich als wirksame Schmierstoffadditive.

Diese Studie hebt die beeindruckende Festschmiereigenschaft eines titanhaltigen MOF, COK-47, hervor, das die Reibung im Vergleich zu AISI 304-Stahl um den Faktor 8,5 reduziert. COK-47 weist über verschiedene Materialpaarungen hinweg – darunter Al₂O₃ und Si₃N₄ – einen konstant niedrigen Reibungskoeffizienten (0,1–0,2) auf und übertrifft dabei andere MOF und zweidimensionale Werkstoffe. Die Bildung eines Tribofilms durch die Hydrolyse von COK-47 in Gegenwart von Feuchtigkeit konnte bestätigt werden; Dichtefunktionalrechnungen zeigen, dass Wasser die Zersetzung fördert.

Diese Forschung unterstreicht das Potenzial von MOF- und wasserunterstützter Schmierung für den Fortschritt der Tribologie.

Carsten GACHOT

TU Wien (AT)

Komponenten & Systeme

Entwicklung und Charakterisierung von Bremsbelagreibmaterialien für Fahrzeuge mit neuartigen 2D-Materialien als Festschmierstoffe

Diese Studie bewertet titanhaltige MXene (Ti₃C₂Tₓ) als herausragenden Festschmierstoff für Bremsbeläge und vergleicht sie mit herkömmlichem Molybdändisulfid (MoS₂) sowie einer Hybridformulierung beider Stoffe. Eingebettet in eine feste Matrix wurden die Verbundwerkstoffe hinsichtlich ihrer thermischen, mechanischen und tribologischen Eigenschaften untersucht. Stift-Scheibe-Tests gegen Grauguss zeigten, dass Ti₃C₂Tₓ die Wirksamkeit von MoS₂ deutlich übertrifft. Die Hybridformulierung reduzierte die spezifische Verschleißrate um 16,5 %, während der ausschließlich Ti₃C₂Tₓ-haltige Verbundwerkstoff eine erhebliche Verschleißminderung von 48,5 % im Vergleich zum MoS₂-basierten Werkstoff erreichte.

Damit wird das außergewöhnliche Potenzial von MXenen zur Verbesserung der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit von Bremsbelägen deutlich.

Eslam MAHMOUD

TU Wien (AT)

Innovative 2D-Werkstoffe zur Reibungsreduktion – ab initio-Simulationen gekoppelt mit Experimenten

Auf der Suche nach effizienten Festschmierstoffen für den Einsatz unter extremen Bedingungen haben sich zweidimensionale Werkstoffe wie Graphen und MoS₂ als vielversprechende Alternativen zu herkömmlichen Flüssigschmierstoffen herauskristallisiert. Neuartige 2D-Verbindungen markieren ein sich rasch entwickelndes Themenfeld der modernen Tribologie und erfordern einen interdisziplinären Ansatz, der Chemie, Physik und Werkstofftechnik miteinander verbindet.

Dieser Vortrag beleuchtet aktuelle Fortschritte im Verständnis des tribologischen Verhaltens von 2D-Werkstoffen der nächsten Generation durch die kombinierte Anwendung von Dichtefunktionaltheorie-Simulationen und Experimenten. Besonderes Augenmerk gilt dabei MXenen (Ti₃C₂Tₓ), Übergangsmetall-Carbochalkogeniden (Nb₂CS₂) und zweidimensionalen metallorganischen Gerüstverbindungen, die als vielversprechende Festschmierstoffkandidaten der Zukunft gelten.

Edoardo MARQUIS

TU Wien (AT)

Stift-Scheibe-Tests für biomedizinische Werkstoffe und Medizinprodukte

Reibung spielt eine entscheidende Rolle in biomedizinischen Anwendungen – von Knieimplantaten, die eine geringe Reibung für reibungslose Bewegungen benötigen, über Implantate, bei denen eine kontrollierte Reibung an der Implantat-Knochen-Grenzfläche die Osseointegration unterstützt, bis hin zu Kathetern, die leicht in Blutgefäße oder die Harnröhre eingeführt werden müssen. Obwohl sie einfach aufgebaut ist, bleibt die Stift-Scheibe-Methode ein unverzichtbares Verfahren, um zuverlässige und aussagekräftige tribologische Daten zu gewinnen, vorausgesetzt, die Testbedingungen sind bekannt oder gut abgeschätzt.

In diesem Beitrag werden drei Fallstudien vorgestellt: die Reibungsanalyse von Hüftimplantaten gegen Knochen, die Bewertung von Schutzschichten auf Knieimplantaten und der Vergleich beschichteter Katheter. Diese Ergebnisse zeigen die Vielseitigkeit der Methode bei der Simulation realistischer biomedizinischer Bedingungen.

Jiri NOHAVA

Anton Paar TriTec SA (CH)

Untersuchung der Mechanismen der festen Selbstschmierung von B₂O₃ in TiB2±x- und WB2±x-basierten Dünnschichten

Übergangsmetallboride wie TiB2±x und WB2±x sind vielversprechende Werkstoffe für Schutzschichten, da sie hohe Härte mit selbstschmierenden Eigenschaften kombinieren. Bei hohen Temperaturen bilden sie eine dünne B₂O₃-Schicht, die zur Reibungsreduktion beiträgt. Das überstöchiometrische TiB2,9 zeigt geringere Reibung als TiB1.5, da der überschüssige Boranteil die Bildung größerer Mengen an schmierendem Oxid ermöglicht. Ebenso weisen Beschichtungen aus α-WB2±z selbstschmierende Eigenschaften auf. Allerdings neigen sie dazu, sich in unterstöchiometrischer Form zu stabilisieren, was zu einer geringeren Menge an oxidierbarem Bor führt. Die tribologischen Daten werden mit XPS-, XRD- und TEM-Analysen korreliert und liefern neue Erkenntnisse über die Schmiermechanismen von Boroxid in Dünnschichten.

Daniel PÖLZLBERGER

TU Wien (AT)

Unter (hydrodynamischem) Druck – Eine neuartige Prüfmethode zum Leistungsvergleich verschiedener Oberflächentexturen bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen

Ein numerischer Ansatz wird verwendet, um optimale Parameter für einfach und mehrfach vertiefte strukturierte konvergierende Schmierspalte zu identifizieren, die praktisch durch Fräsen herstellbar sind. Darüber hinaus wurde eine neuartige Prüfmethode auf einem MCR-Rheometer von Anton Paar entwickelt, um diese Strukturen unter Vollschmierung zu bewerten – bei Variation von Drehzahl, Temperatur und minimaler Ölfilmdicke.

Die Ergebnisse zeigen, dass einfache Vertiefungen die höchste Tragfähigkeit erreichen. Bei 23 °C verringern beide Strukturtypen den Strömungswiderstand im Vergleich zu unstrukturierten Spalten, auch wenn dieser Vorteil mit steigender Temperatur abnimmt. Dennoch übertrifft die Tragfähigkeit strukturierter Oberflächen durchgehend jene unstrukturierter Schmierspalte.

Raphael SCHARF

Montanuniversität Leoben (AT)

Experimentelle Untersuchung der Größenverteilung von Reifenabriebpartikeln

Die neue EURO-7-Emissionsnorm berücksichtigt erstmals auch den Reifenabrieb. Frühere Forschungsarbeiten haben der Größenverteilung der Reifenabriebpartikel bislang nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl diese entscheidend für die Beurteilung ihrer Umweltauswirkungen ist. In dieser Studie wurde daher eine Mini-Traction-Machine eingesetzt, um den realen Reifenabrieb durch Abrasion zu simulieren. Dabei wurde eine Kugel aus Reifenmaterial gegen eine Asphaltscheibe aus Kies und Bitumen betrieben.

Es wurden verschiedene Versuchsreihen mit unterschiedlichen Normalkräften, Schlupfverhältnissen und Geschwindigkeiten durchgeführt. Die entstehenden Partikel wurden anschließend mittels Laserbeugung analysiert und nach ihrer Größe klassifiziert.

Alexander SCHMIEDHOFER

TU Wien (AT)

Impedanzmessung in Lagern zur Beurteilung von Schmierstoffen und zur Zustandsüberwachung

Der Schmierzustand ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer von Lagern. Durch die Erfassung des elektrischen Potentials zwischen Lager und Welle kann der Schmierzustand überwacht werden.

In diesem Vortrag wird eine Methode vorgestellt, die ein Hochfrequenz-Impedanzsignal anwendet. In verschiedenen Anwendungen konnte gezeigt werden, dass damit wertvolle Informationen sowohl für die Schmierstoffentwicklung als auch für die Zustandsüberwachung gewonnen werden können:

- Stribeck-Kurve unter realen Einsatzbedingungen

- Pitting-Entwicklung von der Initiierung bis zur Partikelbildung

- Bildung von Oberflächenschichten, schützenden Reaktionsschichten oder Ablagerungen

- Entwicklung der Ölalterung: Partikelbildung und Verunreinigung

- Kräfte im Lager unter realen Einsatzbedingungen

Christoph WINCIERZ

HCP Sense GmbH (DE)

Organisationskomitee

Priv.-Doz. Dipl.-Ing Dr.

Nicole Dörr

ÖTG

Ernst-Dieter Janotka

ÖTG

Univ.-Prof. Dr.-Ing.

Carsten Gachot

ÖTG & TU Wien

Institut für Konstruktionswissenschaften und Produktentwicklung

Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr.

Bernhard Scheichl, Hon. Assoc. Prof.

TU Wien

Institut für Strömungsmechanik und Wärmeübertragung

Dr.

Timea Erzsebet Varadi, MSc.

Klinik Floridsdorf

Stabsstelle für Medizinphysik

Veranstaltungsort, Anreise & Unterkunft

Anton Paar GmbH

Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Österreich

Informationen bezüglich Veranstaltungsort, Anreise und Unterkunft finden Sie hier.

Hier klicken, um den Inhalt von Google Maps anzuzeigen.

Learn more in Google Maps’s privacy policy.

Ausschreibung für Beiträge

Bitte senden Sie Name, Organisation, Titel und eine Kurzfassung von max. 100 Wörtern zu Ihrem Beitrag bis 10. Oktober 2025 an office@oetg.at.

Sobald Ihr Beitrag angenommen wurde, bitten wir um Zusendung eines Porträtfotos in hoher Auflösung und Registrierung.

Ausschreibung für Poster

Bei Interesse, senden Sie bitte Name, Organisation, Titel und eine Kurzfassung von max. 100 Wörtern zu Ihrem Poster bis 10. Oktober 2025 an office@oetg.at.

Sobald Ihr Poster angenommen wurde, bitten wir um Zusendung eines Porträtfotos in hoher Auflösung und Registrierung.

Ihr Poster wird im Pausenbereich präsentiert.

Ausstellungsstand

Gleichzeitig zum Symposium findet im großzügigen Pausenbereich eine Fachausstellung statt.

Bei Interesse, senden Sie bitte Name, Organisation und Informationen zu Ihrem Stand (z.B. Strom, Bildschirm, Tisch) bis 10. Oktober 2025 an office@oetg.at.

Registrierung

Im Teilnahmeentgelt sind die Tagungsunterlagen (online), das Seminar, die Fachtagung und die Verpflegung in den Pausen und beim Mittagessen enthalten. Preise exkl. MWSt.

Die Registrierung ist beendet. Falls Sie doch noch teilnehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte via office@oetg.at.

Kontakt

Dr. Nicole Dörr

Präsidentin

Ernst-Dieter Janotka

Generalsekretär

Falls Sie fragen zum ÖTG-Symposium 2025 haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Sponsoren